Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Сегодня, 24 марта, проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом в память о дате, когда в 1882 году выдающийся немецкий врач Роберт Кох впервые выделил возбудителя этого заболевания. К этому дню приурочена вторая статья нашего цикла, посвященного Национальному календарю профилактических прививок (НКПП).

Поговорим с экспертами фармацевтического холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех о том, чем опасен туберкулез, насколько часто он встречается в современном мире и как вакцины помогают предотвращать эту опасную инфекцию.

Чем опасен туберкулез

В современном мире туберкулез остается весьма распространенной инфекцией: в 2023 году его выявили у 8,2 миллиона человек. Это рекорд с 1995 года, когда специалисты начали отслеживать мировую статистику. Туберкулез снова стал главным убийцей среди всех инфекций, уверенно вытеснив с пьедестала бушевавший три года COVID-19.

Туберкулез по-прежнему блуждает по планете, принося страдания и смерти, и это при том, что у человечества есть эффективные методы профилактики. Конечно же, важное место среди них занимает вакцинация.

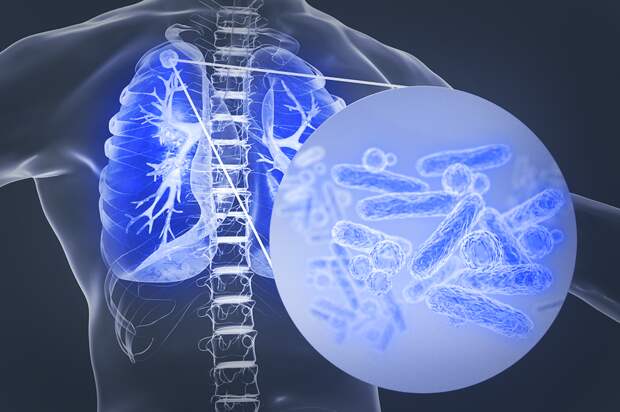

Эту инфекцию (раньше ее называли чахоткой) вызывают микобактерии туберкулеза, более известные как палочки Коха, или туберкулезные палочки.

Распространяется туберкулез воздушно-капельным путем, когда больной человек разговаривает, кашляет, чихает. Вероятность заболеть выше там, где много людей живут в одном помещении и постоянно находятся вместе. В группе повышенного риска находятся пожилые, дети, люди с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом и некоторыми другими болезнями. Курильщики и те, кто увлекается употреблением спиртных напитков, тоже более уязвимы.

Иллюстрация: «Нацимбио»

В первую очередь туберкулезные палочки попадают в органы дыхания и поражают их. Но болеют далеко не все зараженные. Сначала развивается первичная инфекция, и она часто вообще никак не проявляется. У некоторых людей немного повышается температура, они кашляют и чувствуют повышенную утомляемость.

Затем развивается латентная стадия: иммунная система не дает микобактериям безобразничать в организме, но они не погибают, а просто постоянно находятся под контролем. Симптомов в это время нет.

Если иммунитет перестает справляться, то развивается активная инфекция, и тут уже возникают всевозможные симптомы. Пострадать могут не только легкие, но и другие органы: почки, печень, сердце, нервная система, кровеносные сосуды, кожа, половые органы, гортань, лимфоузлы. Туберкулез — многоликое заболевание.

Эксперты считают, что туберкулезными палочками заражена четверть населения мира. Чаще всего иммунная система дает бактериям достойный отпор, и им не остается ничего иного, кроме как затаиться.

Болезнь развивается только у 5–10% зараженных, и ее последствия могут быть самыми серьезными. До того как появились антибиотики, примерно 50% больных погибали. Смертность среди ослабленных людей, например ВИЧ-инфицированных, если не лечиться, еще выше — около 70%.

Иллюстрация: «Нацимбио»

Если провести полный курс лечения, то 95% больных выздоравливают. Но и тут не без проблем: появляется всё больше бактерий, устойчивых к антибиотикам. В последние годы всё чаще звучит аббревиатура МЛУ-ТБ — «туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью». Его вызывают очень стойкие палочки Коха — против них не действуют самые мощные антибиотики. Каждый год эти «супер-микобактерии» заражают сотни тысяч человек. Для таких случаев у врачей есть «запасные» лекарства, но они помогают не всегда, стоят дорого, их нужно принимать долго, и они могут вызывать серьезные побочные эффекты. Если у человека выявлен МЛУ-ТБ, то шансы на излечение составляют около 60%.

Туберкулез намного легче предотвратить, чем лечить.

Ситуация с туберкулезом в России

До 2021 года РФ входила в «черный список» стран с высокими показателями заболеваемости. Сильнее всего инфекция бушевала в 1990-е годы, когда упал уровень жизни, система здравоохранения находилась не в лучшем состоянии, а по всем городам прокатилась эпидемия ВИЧ-инфекции. Представители власти и системы здравоохранения развернули активную борьбу против туберкулеза, и к 2020 году ситуация сильно улучшилась.

В 2015 году в стране было зарегистрировано 83,8 тысячи случаев заболевания, а в 2021 году — 45 тысяч, почти вдвое меньше. В 2022 году ситуация стала ухудшаться из-за пандемии COVID-19, а в 2023 году был снова зарегистрирован исторический минимум.

Как в СССР объявили войну туберкулезу

Еще в 1890 году первооткрыватель туберкулезной палочки Роберт Кох обнаружил у коров ее близкую родственницу — бычью туберкулезную палочку. Ученый попытался повторить успех англичанина Эдварда Дженнера, который столетием раньше придумал прививать людей против натуральной оспы более безопасным вирусом коровьей оспы. Но бычья палочка оказалась далеко не такой безобидной, и эксперимент закончился плохо.

Роберт Кох, Камиль Герен и Альберт Кальметт. Фото: wikimedia.org

Лишь в 1908 году у двух французских ученых — Альберта Кальметта и Камиля Герена — получилось ослабить бычью туберкулезную палочку настолько, что она стала практически безопасна для людей. Так появилась первая противотуберкулезная вакцина — БЦЖ (BCG, расшифровывается как «бацилла Кальметта—Герена»). С тех пор ее и используют — никаких других не появилось.

В 1924 году новой вакциной стали прививать всех детей во Франции, а в 1925 году ее передали в СССР. Отечественные ученые тщательно оценили БЦЖ, и в том же 1925 году ее начали вводить советским детям. Особенно активная борьба с туберкулезом в Советском Союзе началась после Второй мировой войны, в 1950-е годы. В 1958 году БЦЖ вошла в первый прививочный календарь СССР вместе с вакцинами против натуральной оспы, дифтерии, коклюша и полиомиелита.

Туберкулезная мифология

Разберем несколько мифов, связанных с вакциной против туберкулеза.

«В западных странах БЦЖ не делают, она на самом деле не нужна»

Действительно, есть страны, где массовую вакцинацию против туберкулеза отменили совсем или заменили на выборочную. Это связано с тем, что везде разная ситуация с заболеваемостью. Там, где люди практически не болеют, прививать всех подряд не имеет смысла. Хотя Россию в 2021 году исключили из списка стран с неблагоприятной ситуацией, заболеваемость у нас всё еще относительно высока, и поэтому массовая вакцинация необходима.

«БЦЖ неэффективна, и об этом везде открыто пишут»

Эта вакцина работает иначе, чем, например, вакцина от оспы или кори. Она не дает пожизненной защиты после одной прививки. Главная задача — защитить детей от самых тяжелых и опасных форм туберкулеза. Благодаря вакцинации наши врачи уже давно не сталкиваются с такими страшными осложнениями, как туберкулезный менингит или поражение костей туберкулезом.

«БЦЖ защищает от COVID-19 и помогает перенести болезнь легче»

В пандемийные годы на эту тему даже выходили научные исследования. Но авторы систематического обзора, опубликованного в феврале 2023 года, вынесли такой вердикт: нет надежных доказательств, подтверждающих, что вакцинация против туберкулеза помогает предотвратить COVID-19 или перенести инфекцию легче.

Что изменилось после введения массовой вакцинации

По сравнению с другими прививками, эффективность БЦЖ, на первый взгляд, выглядит весьма скромно — всего 50% (а в южных широтах и того меньше). Много это или мало? Достаточно для того, чтобы спасти 10,9 миллиона жизней с 1974 по 2024 год. Эти цифры были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet.

Это очень хорошее достижение, но нельзя забывать, что ситуация в мире с туберкулезом по-прежнему остается серьезной. Нужно повышать доступность прививок, применять другие меры профилактики, желательно создать вакцину, которая была бы еще эффективнее.

Интересный факт: БЦЖ помогает бороться со злокачественными опухолями

Вакцина против туберкулеза в целом активирует иммунные механизмы. За счет этого ее можно использовать, чтобы заставить противоопухолевый иммунитет уничтожать раковые клетки. Например, иногда при раке мочевого пузыря прямо в пораженный орган через катетер вводят БЦЖ. Такой метод лечения называется внутрипузырной иммунотерапией.

Туберкулез в современном прививочном календаре

В Ставропольском крае на предприятии НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) расположено одно из двух действующих в России производств вакцин для профилактики туберкулеза. Именно здесь в 1964 году началось производство первой отечественной противотуберкулезной вакцины — БЦЖ. Через 30 лет завод освоил выпуск ее облегченной версии — вакцины БЦЖ-М с пониженным содержанием микобактерий.

«Процесс изготовления обеих вакцин практически идентичен, за исключением того, что в БЦЖ-М концентрация антигенов вдвое ниже (0,025 мг ослабленных микобактерий на одну дозу). Благодаря этому БЦЖ-М подходит для вакцинации новорожденных с малым весом — от 2000 грамм. Оба препарата обладают схожей эффективностью, однако БЦЖ-М вызывает меньше побочных реакций», — рассказал cоветник по науке холдинга «Нацимбио», д.м.н., профессор Игорь Никитин.

Иллюстрация: «Нацимбио»

Ежегодно «Нацимбио» поставляет миллионы доз БЦЖ и БЦЖ-М для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Российский Национальный календарь профилактических прививок предписывает делать прививку от туберкулеза дважды. Всем малышам 3–7 дней от роду вводят в роддомах «мягкую» вакцину БЦЖ-М. Но если у ребенка есть больные родственники или он родился в регионе с неблагоприятной эпидобстановкой, то применяют обычную БЦЖ. В 6–7 лет проводят ревакцинацию.

Вакцинация — не единственный метод профилактики туберкулеза, и в одиночку она не сможет победить инфекцию так же, как была побеждена натуральная оспа. Важно, в каких условиях живут люди, насколько хорошо работают санитарно-эпидемиологические службы и пр. Чтобы победить туберкулез в глобальных масштабах, нужно одновременно принимать разные меры, и прививки занимают среди них важное место.

Свежие комментарии