Револьвер Лефоше образца 1858 г. Фото: Auckland Museum Collections / wikipedia.org

Зародившись на рубеже XIV-XV веков, огнестрельное оружие прошло длительный и тернистый путь развития. Не менее интересной и долгой была эволюция стрелковых боеприпасов. Начав с раздельного дульного заряжания, ко второй половине XIX века оружейники пришли к унитарному патрону, объединившему в себе порох, капсюль и пулю.

Но если стрелковое оружие с появлением унитарного патрона совершило революционный скачок в своем развитии от однозарядной винтовки до автоматического оружия, то унитарный патрон так и остался патроном.

Разбираемся в истории, современном положении и перспективах стрелковых боеприпасов.

Порох в пороховницах, а заряды в патронташах

Первые образцы огнестрельного оружия, появившиеся в Европе, заряжались раздельно со стороны дула. После выстрела ствол мушкета или аркебузы сначала прочищали, если позволяло время и боевая обстановка, затем в ствол высыпалась отмеренная порция пороха, после помещалась свинцовая круглая пуля, и для лучшей обтюрации (герметизации) и предотвращения выкатывания пули из ствола весь заряд запыживался. В роли пыжа, как правило, выступала бумага, промасленная или пропитанная горючим составом, сгорающая при выстреле.

Западноевропейские мушкетеры и стрельцы войска Ивана Грозного носили специальные кожаные ремни-перевязи через плечо, на которых навешивались заранее отмеренные порции пороха на один выстрел, помещенные в небольшие деревянные трубочки. Также на этом ремне подвешивались пороховницы, как правило, выполненные в виде рога, и сумка с пулями, пыжами, фитилями и прочими принадлежностями для стрельбы и чистки оружия.

Эта перевязь у европейских мушкетеров и аркебузиров носила название «бандельер». На Руси стрельцы называли ее «берендейка».

Стрельцы Московских стрелецких полков с плечевой перевезью для пуль (берендейкой)

С появлением в XVI веке кремневого ружейного замка снаряжение солдат претерпело некоторые изменения. В патронной суме русского солдата-фузилера (ружье с кремневым замком в России начала XVII века на «французский манир» называлось «фузиль» или «фузея») армии Петра I находилось несколько патронов. Назвать их унитарными в современном смысле, то есть составляющими одно целое, пока еще было рано. Основная их функция — это упрощение и ускорение самой процедуры заряжания.

Что же они представляли из себя? В бумажную обертку помещался заряд пороха, сверху которого находилась пуля. При заряжании фузеи солдат доставал один из таких патронов, надкусывал его зубами по команде офицера «Скуси патрон!», малую часть пороха высыпал на затравочную полку, весь оставшийся уходил в ствол, после пороха шомполом досылал в ствол пулю, либо обернутую в остатки бумажной упаковки, либо просто запыживал ствол бумажной оберткой сверху пули. Схожая система заряжания в то время была принята практически во всех европейских армиях.

Капсюль, иглы, шпильки и первые унитарные патроны

В 1799 году английский химик Эдвард Говард сделал научный доклад относительно открытых им свойств гремучей ртути. Следом за ним несколько джентльменов, имена которых Форсайт, Ментон и Эгг, создали капсюль — новое и очень эффективное приспособление, инициирующее воспламенение основного порохового заряда в стволе оружия. Достаточно только сказать, что теперь благодаря капсюлю оружие могло стрелять в любую погоду и в любом положении, даже будучи перевернутым. Осечки при стрельбе также практически прекратились.

Четырехствольные пистолеты с капсюльным механизмом, 30-е годы XIX века. Фото: Metropolitan Museum of Art / wikipedia.org

Вместе с совершенствованием оружия прогрессировали в своем развитии и боеприпасы. Отметим лишь самые известные изобретения, которые оказали влияние на дальнейшее развитие патронов. Так, в 1841 году немецкий оружейник Дрейзе разработал игольчатую винтовку. К ней полагался унитарный патрон, состоявший из бумажной оболочки, где находились заряд пороха, капсюль и специальный поддон-шпигель, у которого в верхней части помещалась пуля, а в нижней ставился капсюль. Шпигель при выстреле давлением пороховых газов вжимался в нарезы ствола и, обжимая пулю, заставлял ее принимать участие в своем вращении по нарезам. Таким образом, в патроне Дрейзе капсюль находился не на привычном месте, в донце гильзы, а в самой, можно сказать, середине патрона. Что вызывало определенные неудобства, и во многом из-за этого для воспламенения самого капсюля использовался скользящий затвор с длинной иглой, которая протыкала бумажную оболочку, проходила сквозь заряд пороха и накалывала капсюль, инициируя выстрел. Самым серьезным недостатком системы было то, что длинные тонкие иглы имели нехорошую тенденцию ломаться в самый напряженный момент.

Еще одно решение предложил в 1850-х годах француз Лефоше. Им был создан шпилечный патрон, который имел гильзу, состоявшую из металлического дна и картонного корпуса. Внутри гильзы, в металлическом донце, размещался миниатюрный стакан-капсюль с ударным составом для воспламенения порохового заряда. Напротив находилось отверстие, в которое помещался тонкий стержень-шпилька. При выстреле курок бил по этой шпильке, которая, в свою очередь, разбивала капсюль. Система Лефоше нашла широкое применение в револьверах и охотничьем оружии.

Еще одно знаковое событие произошло в 1857 году. В этот год американскими оружейниками Х. Смитом и Д. Вессоном был изобретен первый унитарный патрон с металлической гильзой в том виде, в котором мы привыкли его сегодня видеть.

Про линии, дюймы, калибры и русские патроны

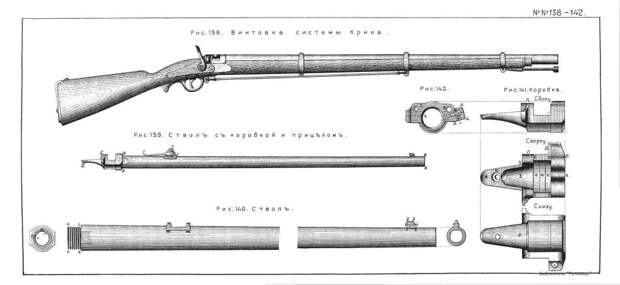

Русские оружейники XIX века находились на передовых позициях и очень пристально следили за мировыми оружейными тенденциями, а в некоторых вопросах даже опережали иностранных коллег. Достаточно сказать, что и игольчатые винтовки, и шпилечные револьверы вместе с патронами для них производились на отечественных оружейных заводах. Не было отставания и в системах, рассчитанных под металлические унитарные патроны. Подтверждением тому являются отечественные винтовки систем Баранова и Крынка (Крнка).

Но массовое внедрение унитарных металлических патронов в русской армии связано в первую очередь с принятием на вооружение винтовок системы Бердана: «Бердан № 1» с откидным затвором и «Бердан № 2» с затвором продольно-скользящего типа. Именно для них русскими военными инженерами, полковником А. Горловым и поручиком К. Гуниусом, был создан новый образец унитарного патрона. Но прежде чем рассказать о нем, поясним некоторые важные моменты.

Винтовка как образец длинноствольного оружия с нарезным стволом ведет свою историю от первых кремневых штуцеров XVII-XVIII веков. C 1856 года на вооружение русской армии под влиянием тяжелых уроков Крымской войны была принята шестилинейная винтовка с капсюльным ударным замком. Почему винтовка названа шестилинейной? Тут все достаточно просто. Одними из законодателей оружейного мира всегда считались английские мастера, которые привнесли свою систему измерений и стандартизации. Согласно ей, калибр оружия измерялся в линиях. Одна линия представляла собой одну десятую часть дюйма. Дюйм равняется 25,4 мм, соответственно одна линия равняется 2,54 мм. Таким образом, калибр нашей винтовки образца 1856 года составлял 6×2.54=15.24 мм.

Винтовка Крнка. Атлас чертежей к «Вооружению русской армии за XIX столетие» В.Г. Федорова

Теперь поясним, что же такое, собственно, сам калибр. Многие скажут, что калибр — это диаметр самого ствола, и будут правы, но лишь отчасти. Дело в том, что в стволе есть еще и нарезы, поэтому калибр нарезного оружия можно измерять либо как расстояние между противоположными полями по диаметру, либо же как расстояние между нарезами. Например, если сравнить два пистолетных патрона — 9×18 мм пистолета Макарова и 9×17 мм пистолета системы Браунинга (первая цифра обозначает диаметр пули, вторая — длину гильзы в мм), то, несмотря на одно обозначение, диаметры пуль у них будут разными! У «макаровского» патрона он будет равен 9,2 мм, а у Браунинга — 9,0 мм. Соответственно, диаметры стволов пистолетов для них будут равны 9,0 мм и 8,8 мм. Диаметр пули для нарезного оружия обязательно должен соответствовать диаметру канала ствола, замеренному по нарезам, т.е. соответствовать большему диаметру. В этом случае пуля имеет возможность врезаться в нарезы и приобретать вращательное движение, которое необходимо для ее стабилизации в полете.

Англичанам мы обязаны еще и тем, что многие калибры нарезного огнестрельного оружия измеряются в сотых и тысячных долях дюйма, например: калибр .30 или 0.30, калибр .357/0.357, калибр .38/0.38 и т.д. Для перевода таких значений в родную для нас метрическую систему достаточно просто умножить дюйм на ту или иную долю: 25.4×0.30=7,62 мм, 25.4×0.357=9 мм.

Ну и чтобы закрыть тему калибра, кратко расскажем о калибрах гладкоствольного оружия. Здесь тоже постарались джентльмены с Туманного Альбиона. Калибр охотничьего и гладкоствольного оружия измеряется числом круглых пуль с диаметром, равным диаметру ствола данного ружья, которое можно отлить из одного фунта (453,6 г) чистого свинца. Таким образом, если ружье 12-го калибра, то значит, число пуль, отлитых из фунта свинца с диаметром, равным диаметру ствола, равняется двенадцати. Если ружье, к примеру, 28-го калибра, то число таких пуль уже 28, и, соответственно, их диаметр будет меньше. Чем меньше цифра калибра, тем больше калибр ствола ружья и наоборот.

Теперь, вооружившись теоретическими знаниями, мы можем возвращаться к русским унитарным патронам. Начиная с уже упоминавшейся нами русской шестилинейной винтовки 1856 года, которая еще заряжалась раздельно, калибр оружия имел устойчивую тенденцию к уменьшению, причем тенденция эта была общемировой. Принимая на вооружение винтовку системы Бердана уже под унитарный патрон Горлова и Гуниуса, калибр уменьшили до 10,75 мм. Гильзе бердановского патрона придали бутылочную форму. Это было сделано для лучшей подачи патрона в ствол, для более эффективного сгорания пороха и для облегчения экстракции стреляной гильзы, также при этом уменьшался поперечный размер затвора. Патрон к винтовке Бердана до сих пор можно встретить под маркировкой 10.75×58R. Буква R означает то, что гильза патрона имеет закраину — небольшой круг на донце гильзы, по диаметру несколько больший, чем сама гильза.

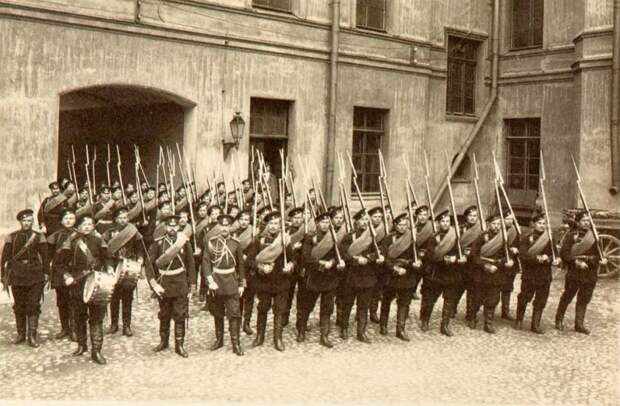

Лейб-гвардии Преображенский полк, вооруженный винтовками Бердана. 1882-1891 гг.

В 1891 году однозарядную винтовку Бердана на вооружении русской армии сменила знаменитая «трехлинейка», магазинная винтовка системы С.И. Мосина. Калибр снова уменьшили, на этот раз до трех линий, или до 7.62 мм, что и отразилось в названии оружия. В отличие от «берданки», «мосинка» располагала магазином на пять патронов. К винтовке был принят и новый патрон, уже с остроконечной пулей, обладавшей лучшими баллистическими качествами и пробивной способностью. Трехлинейный русский винтовочный патрон имел калибр 7.62 мм и бутылочной формы гильзу длиной 54 мм с закраиной. Патрон был принят на вооружение в 1891 году вместе с винтовкой, потом несколько доработан и уже массово выпускался с 1908 года.

В 1930 году, уже в советское время, патрон был еще раз доработан и стал именоваться 7.62-мм винтовочным патроном образца 1908/1930 года. Его пули могут быть нескольких видов: обыкновенная, тяжелая, легкая, трассирующая, бронебойно-зажигательная и снайперская. Этот патрон стал самым распространенным и массовым сначала в русской, потом в Красной и в Советской армии. Именно под него были спроектированы следующие отечественные образцы стрелкового оружия: автоматические и самозарядные винтовки АВС-36, СВТ-38, СВТ-40, ручные пулеметы ДП-27, РП-46, станковые пулеметы Максим, СГ-43, СГМ, а также специализированные авиационные и танковые пулеметы.

Трехлинейный винтовочный патрон и в наши дни находится «в обойме», он является штатным боеприпасом, применяемым в снайперской винтовке СВД, едином пулемете Калашникова ПК/ПКМ и его модификациях. Более того, новейшая отечественная снайперская винтовка Чукавина — СВЧ, выпускаемая концерном «Калашников», также рассчитана под этот патрон в своей базовой модели. Производство патронов, причем не только данного типа, а и многих других, в настоящее время ведется на Климовском специализированном патронном заводе, который входит в состав Госкорпорации Ростех.

Продолжение следует...

Свежие комментарии