Бойцы войск наблюдения и оповещения о воздушном нападении контролируют московское небо. 1941 год. Фото: Российский госудурственный архив кинофотодокументов

В годы Великой Отечественной войны промышленность Советского Союза оказалась перед беспрецедентным вызовом: в кратчайшие сроки необходимо было наладить массовый выпуск вооружения и техники, обеспечить Красную армию всем необходимым для борьбы с врагом. Особую роль в этом сыграли предприятия, входящие сегодня в состав Госкорпорации Ростех. Эти заводы, конструкторские бюро и научные центры стали основой оборонно-промышленного комплекса страны, работая на пределе возможностей и обеспечивая фронт современной техникой.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы рассказываем о том, как заводы эвакуировали вглубь Союза, как инженеры разрабатывали новые образцы вооружений в экстремальных условиях, а «солдаты тыла» трудились без сна и отдыха на благо страны.

Среди тех, кто боролся за нашу свободу, были и тысячи сотрудников предприятий, которые сегодня входят в состав холдинга «Швабе». Они работали не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.

Аэроснимки против врага

1 февраля 1942 года, когда враг был отброшен от Москвы, принимается решение создать новое оптико-механическое предприятие — Государственный Союзный завод № 393 Наркомата вооружения СССР (сегодня — Красногорский завод имени С. А. Зверева в составе холдинга «Швабе»). Предприятие восстанавливалось на площадях бывшего завода № 69 и уже к марту должно было освоить выпуск минометных прицелов и танковых командирских панорам.

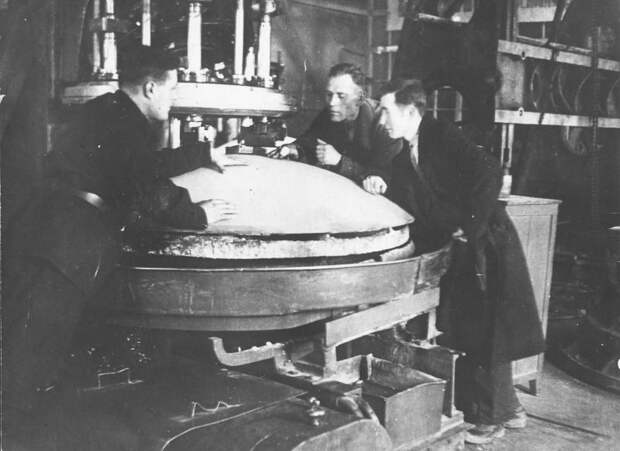

В 1942 году, несмотря на тяжелые условия военного времени, заводчане сумели организовать серийное производство аэрофотоаппаратуры.

Руководил заводом в военные годы Владимир Александрович Колычев. Первой значимой моделью стал щелевой аэрофотоаппарат «АЩАФА-2», созданный выдающимся ученым Виталием Семеновым. Как автор-изобретатель, он принимал личное участие в постановке аппаратов в серийное производство.

Фото: «Швабе»

Аэрофотоаппарат — это оптико-механический прибор с элементами автоматики и электроники, предназначенный для съемки земной поверхности с борта самолета или другого летательного аппарата. В 1943 году такие устройства, состоявшие на вооружении авиации Красной армии и стран-союзников, значительно повысили эффективность авиаразведки, превосходя по характеристикам аналогичные приборы противника.

На протяжении всей войны завод успешно выполнял задания Государственного комитета обороны, обеспечивая военных необходимыми оптико-механическими приборами. В период с 1942 по 1945 год предприятие поставило более 400 тысяч различных устройств для нужд обороны. Этот масштабный вклад в общую победу стал ярким свидетельством героизма и высочайшего профессионализма тружеников тыла.

Свет сквозь войну

Московский завод «САПФИР», входящий сегодня в холдинг «Швабе», продолжал непрерывно работать в Москве все военные годы.

Изначально это была мастерская по восстановлению перегоревших электроламп, созданная в марте 1931 года по решению ВСНХ СССР. В 1932 году мастерская становится фабрикой, а в 1939 году — Московским электровакуумным заводом «Кинолампа», который специализировался на производстве кинопроекционных и фотозеркальных ламп.

С началом войны на заводе наладили выпуск специальных электроламп для автобронетанковой техники. Военное время стало серьезным испытанием: рабочие не только снабжали фронт необходимой продукцией, но и участвовали в строительстве оборонительных рубежей под Москвой. На самом предприятии была организована группа самозащиты, работавшая на казарменном положении.

Фото: «Швабе»

21 июля 1941 года завод «Кинолампа» перешел из ведения Комитета по делам кинематографии в подчинение Наркомата электропромышленности (решение Госкомитета по делам кинематографии № 366) по производству специальных электроламп для автобронетанковой промышленности.

В результате массовой мобилизации на фронт к сентябрю 1941 года на предприятии вместо 820 работников осталось всего 104. На места опытных специалистов пришли женщины и подростки. Несмотря на это, трудовой коллектив работал с огромным усердием, значительно перевыполняя установленные нормы. Появились так называемые «двухсотники» и «трехсотники» — рабочие, чья выработка превышала требования в два и даже три раза. Только за 1942 год завод выпустил 2 миллиона 600 тысяч автоламп.

В середине 1943 года предприятие получило новое название — Государственный союзный завод «Электролампа». С этого момента производство было переориентировано на выпуск малосерийных электровакуумных приборов для нужд радиопромышленности, включая газозарядники, бариевые зарядники, бареттеры и газотроны. Завод также наладил изготовление оборудования для связи и радиолокации. Этот этап стал важной вехой в истории предприятия, обеспечив его значимый вклад в бесперебойную работу военной техники и коммуникационных систем.

Отражатели и бронестекла — фронту

К началу Великой Отечественной войны Завод зеркальных отражателей (ныне — Лыткаринский завод оптического стекла) оказался в прифронтовой зоне. Было организовано непрерывное дежурство для борьбы с вражескими самолетами и осуществлена светомаскировка производственных корпусов. И хотя ни одна фугасная бомба не упала на территорию завода, сотрудникам приходилось ежедневно обезвреживать до 300 зажигательных бомб.

Первый зеркальный отражатель, 1939 г. Фото: Лыткаринский историко-краеведческий музей

В ноябре 1941 года с приближением врага к Москве было принято решение об эвакуации. Часть оборудования и специалистов отправились на восток: механосборочное производство системы «Прожзвук» — в город Петропавловск Казахской ССР, а производство зеркальных отражателей — в города Сухой Лог и Ирбит Свердловской области.

Но уже в январе 1942-го, после победы под Москвой, было принято решение о восстановлении производства. Завод не только возобновил выпуск отражателей, но и освоил производство бронестекол для Ил-2, Як-1 и Ла-6, а также призм для танков. За год предприятие выпустило сотни изделий, жизненно необходимых для фронта.

Штурмовик Ил-2, 1943 год. Фото: интернет-музей российской авиации «Авиару.рф»

Тогда план перевыполнялся в среднем на 130%. На заводе трудились не менее 40 человек «двухсотников», выполнявших нормы выработки на 200 и более процентов. Несмотря на 12-14-часовой рабочий день, завод заботился о своих сотрудниках: были улучшены бытовые условия, построены котельные, налажена устойчивая работа прачечной, бани, детсада и ясель.

Разделенные 1500 километров, объединенные общей целью

В начале Великой Отечественной войны научно-исследовательские институты Ленинграда стали эвакуировать вглубь страны. 29 июля 1941 года в отношении ГОИ (ныне — ГОИ имени С.И. Вавилова в составе холдинга «Швабе») принято решение: 1150 сотрудников отправляются в Йошкар-Олу, а чуть более 100 человек остаются на месте для маскировки городских объектов. ⠀

7 августа состав из 40 вагонов с людьми, оборудованием и материалами отправился в столицу Марийской АССР и через неделю был на месте. Но даже в пути ученые не прекращали работать! Так, свой знаменитый менисковый телескоп Дмитрий Максутов изобрел в дороге, между Муромом и Арзамасом.

В Йошкар-Оле, в помещениях недостроенного института, ученые ГОИ полностью посвятили свой труд фронту: создавали маскировку, детали для военных приборов и лампы для подводных лодок, разрабатывали дальномеры, фотокамеры, объективы и высокоразрешающие фотопленки для наземной и воздушной разведки и многое другое. А экспериментально-производственный отдел в течение 1942–1944 годов выпустил более 45 тысяч приборов 320 наименований.

После эвакуации части предприятия в Йошкар-Олу сотрудники ГОИ под руководством Сергея Вавилова не только выполняли оборонные заказы, но и добивались значительных научных достижений. В частности, ими был создан микроскоп с 20-тысячным увеличением, а также активно велась модернизация оптики для авиации, артиллерии и флота.

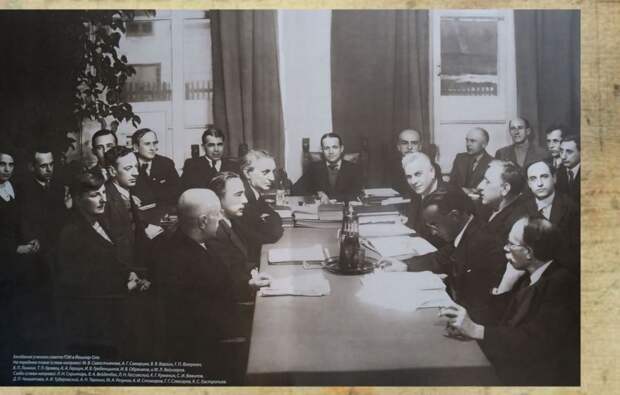

Заседание ученого совета ГОИ, Йошкар-Ола, 1943 год. Фото: «Швабе»

Заседание ученого совета ГОИ, Йошкар-Ола, 1943 год. Фото: «Швабе»

В Ленинграде оставшиеся сотрудники ГОИ работали в условиях казарменного положения. Они ремонтировали и модернизировали военные оптические приборы, разрабатывали полетные очки, создавали портативные камеры для подводников и маскировочные краски.

Уже в первые месяцы войны ученые создали зеленый краситель, эффективно маскировавший здания и технику от вражеской авиации. Зимой сотрудники ГОИ скрыли Витебский вокзал, корабли и другие стратегически важные объекты. Ленинградцы ремонтировали прицелы, бинокли и дальномеры, снабжая зенитные части ПВО оптикой. В это же время были разработаны лучшие на тот момент очки для летчиков.

Однако эти достижения дались высокой ценой. Многие сотрудники, как и тысячи жителей блокадного Ленинграда, погибли от голода. Лишь в феврале 1942 года, с открытием Дороги жизни, помощь наконец достигла осажденного города. Коллеги из Йошкар-Олы передали продовольствие — сушеные овощи и жиры, что помогло спасти жизни и продолжить работу в невыносимых условиях.

В 1943 году ГОИ был награжден орденом Ленина. 29 сотрудников института по итогам научных исследований и технических разработок получили Сталинские премии в 1941–1946 годах. Основной состав ГОИ вернулся из эвакуации только в мае 1945 года. Их преданность науке, стране и своему делу оставили неизгладимый след в истории.

Свежие комментарии