Картина Михаила Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», 1943 г., Государственный Русский музей

Давнее противостояние меча и щита продолжается и в наши дни. Появившись в глубокой древности, оружие и средства защиты от него непрерывно эволюционировали в течение многих столетий. Развитие это продолжается и сегодня.

Оружие и защитное снаряжение всегда являлось отражением общего уровня технического прогресса и технической культуры, характерной для той или иной эпохи. Развитие воинского защитного снаряжения идет по пути усиления защиты и посвящено одной цели — максимально оберегать бойца на поле боя.

Сами защитные возможности снаряжения, как правило, ограничиваются физическими возможностями воина. Что толку заковать бойца полностью в тяжеленные латы, если он не сможет в них нормально передвигаться? Поэтому создание любых средств защиты — это, прежде всего, разумный компромисс между возможным уровнем защиты, функциональностью, технологичностью, удобством и физическими возможностями воина.

О том, как шло развитие защитного снаряжения, о его влиянии на тактику боевых действий, о нынешнем состоянии, перспективах и дальнейших разработках в этой области расскажем в нашем материале.

«Под грозной броней ты не ведаешь ран...»

На заре человеческой цивилизации роль защитного снаряжения выполняла обычная одежда. Первобытные люди сражались в своей повседневной одежде, которую они делали из шкур и кожи животных. В Древней Греции широкое применение получило защитное снаряжение, известное как линоторакс, или просто торакс. Так назывался панцирь из нескольких слоев льняной материи, защищавший корпус античного гоплита и с конца VI века до н.э. вошедший в стандарт защиты.

Примерно в то же время появился шлем — важнейший элемент защитной экипировки. Особую известность приобрел шлем так называемого коринфского типа, обеспечивавший довольно неплохую на то время защиту головы воина. Еще древние воины поняли, что голова — самая уязвимая часть тела, поэтому ее старались защитить всеми доступными способами. По мнению специалистов, защитный шлем, видоизменяясь с течением времени, пережил все виды защитной амуниции, известные на сегодня, и останется основой защитной экипировки еще очень долгое время.

В Древней Греции появились первые защитные панцири, выполненные из бронзы либо железа, стоившие баснословно дорого и потому доступные лишь знатным воинам или военачальникам. Ни один воин, кроме разве что легковооруженных псилоев, не обходился без щита. Самый известный в то время щит-гоплон изготавливался из твердых пород дерева, его поверхность с внутренней стороны обтягивалась кожей, а с внешней — покрывалась бронзой или железом.

Картина Виктора Васнецова «Богатыри», 1881-1898 гг., Государственная Третьяковская галерея

На эпоху Средневековья пришелся «золотой век» кольчуг. Это тип защитного доспеха, состоящий из сплетенных между собой проволочных колец. Кольчуги выполнялись в виде рубах свободного покроя. Довольно часто их делали на матерчатой или кожаной основе. Разновидностей кольчуг очень много, и прожили они удивительно долгую жизнь.

По мнению многих историков оружия, ровесником кольчуги является доспех чешуйчатого типа. Он состоит из большого количества пластинок-чешуек размерами от 2-3 до 6 на 12 см, прикрепленных с одной стороны к матерчатой основе. Такой защитный доспех использовали римские легионеры времен поздней империи и персидские воины царя Ксеркса.

В ХIII веке появился пластинчатый доспех, известный также как бригантный или бригантина. Он стал дальнейшим развитием чешуйчатого доспеха и первоначально применялся как дополнительный доспех, надеваемый поверх кольчуги. Бригантина изготавливалась из небольших прямоугольных металлических или кожаных пластин, расположенных горизонтальными рядами.

Щиты в Средневековье каких-либо коренных изменений не претерпели. Они по-прежнему изготавливались из дерева, обтягивались кожей, но для укрепления усиливались железными полосами.

Определенное развитие получили защитные шлемы. Шлем нормандского типа, железная шапка, бацинет, барбют, салад, армэ — вот лишь некоторые, наиболее известные образцы времен Средневековья.

Все вышеперечисленные типы доспехов в той или иной степени защищали их носителя от разных образцов и типов холодного оружия. Своего апогея защитная экипировка того времени достигла созданием так называемого максимилиановского доспеха. Он представлял собой железные латы, закрывавшие человека практически полностью.

Это было время тяжеловооруженных и полностью защищенных броней воинов-рыцарей. Полный латный доспех, ассоциирующийся у нас с рыцарями, достиг своего совершенства к концу XIV — началу XV века. Это был результат длительного технологического развития, включавшего усовершенствование металлургии, кузнечного дела и понимания биомеханики человеческого тела.

Вопреки распространенному мнению, латный доспех не был неподъемно тяжелым. Средний вес полного комплекта составлял 35-40 кг, равномерно распределенных по всему телу. Для сравнения, современный солдат часто носит снаряжение весом 30-40 кг. Искусно изготовленные латы позволяли рыцарю полноценно двигаться с относительной легкостью и гибкостью. Такие доспехи обеспечивали защиту от большинства типов холодного оружия того времени, за исключением, пожалуй, некоторых видов метательного оружия — тяжелых луков и особенно арбалетов и самострелов.

«В дыму и пламени...»

Господство рыцарских лат-доспехов закончилось с появлением пороха и ручного огнестрельного оружия. Поначалу эффективность первых образцов такого оружия оставляла желать много лучшего. Но угрозу своему статусу и господству на поле боя тяжеловооруженные рыцари-латники почувствовали сразу.

Пока писатели и поэты тех лет сетовали о «появлении дьявольски подлого средства, позволяющего низкой и трусливой руке бесчестно забирать жизни доблестных воинов», огнестрельное оружие неуклонно совершенствовалось и сделало защитное снаряжение уже не нужным в том виде, в каком оно существовало в позднем Средневековье.

Тяжелая рыцарская кавалерия трансформировалась в полки рейтаров, кирасир, конногвардейцев и карабинеров. Их защитное снаряжение сильно сократилось и представляло собой стальную либо кожаную каску, защищавшую голову солдата, и стальную кирасу, обеспечивавшую защиту туловища.

Николай II в форме лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка

Кираса представляла собой железный или стальной панцирь, надеваемый поверх мундира. Она могла состоять из двух половин, соединяемых между собой ремнями и закрывающих грудь и спину воина. Также существовали кирасы, состоявшие только из одной передней половины, такие, к примеру, носили кирасиры русских полков при императоре Павле I. Тяжелая кавалерия — кирасиры в русской армии, карабинеры и кирасиры в армии Наполеона — являлась для тех лет мощной ударной силой, в чем-то подобной современным танковым войскам. Именно кавалеристы-латники в кирасах и касках, вооруженные тяжелыми пиками и палашами, буквально проламывали вражеский строй, круша все на своем пути. Они находились в резерве и вводились в бой только в самый переломный и критический момент. Зачастую именно их удар решал исход той или иной баталии.

Стальные кирасы защищали от ударов холодным оружием и на дистанциях более 100 метров — от огнестрельного гладкоствольного оружия. Но на смену гладкоствольным ружьям пришли нарезные винтовки, в связи с чем к середине XIX века кирасы стали бесполезны и практически сошли со сцены, хотя в составе Русской императорской армии до Первой мировой войны состояли четыре гвардейских кирасирских полка. Кирасы у них имелись на снабжении, но являлись больше декоративным, парадным обмундированием, в бой русские кирасиры шли без них. Аналогичным образом отдельные кирасирские и конногвардейские полки остались в составе некоторых европейских армий, выполняя в основном придворные, декоративно-парадные функции.

Отметим малоизвестный факт. Защитное снаряжение в период XVIII-XIX века использовалось не только в тяжелой кавалерии. В эпоху Наполеоновских войн защитные железные панцири и каски являлись рабочей формой одежды французских минеров и саперов-пионеров. Но это являлось, скорее, исключением из правил, поскольку аналогичные инженерные и саперные подразделения других европейских армий подобного снаряжения не использовали.

Прогресс в деле развития стрелкового оружия, артиллерии, а также совершенствование тактики привели к тому, что из всего защитного снаряжения в армиях ведущих стран во второй половине XIX века остались только каски и шлемы.

В окопах Первой мировой

Первая мировая война, замышлявшаяся военными стратегами как кратковременная и победоносная, в реальности явилась резко противоположной этому, очень быстро превратившись в окопную, затяжную и позиционную. Эта война, случившаяся в Европе после промышленной революции, вывела на поля сражений невиданные до той поры виды вооружений: пулеметы, бронеавтомобили, скорострельные артиллерийские орудия, танки, боевые аэропланы, минометы, подводные лодки, отравляющие газы.

Характер этой войны имел мало общего с прошлыми военными конфликтами. В условиях окопной войны, пулеметного и артиллерийского шрапнельного огня защита головы солдата стала иметь первостепенное значение. Стальными защитными шлемами, или касками, постепенно обзавелись все армии, вступившие в войну. Одной из первых стала французская каска Адриана, названная так в честь ее изобретателя, французского полковника-интенданта. Каска оказалась удачной и была принята на вооружение армий России, Бельгии, Италии, Сербии, Румынии, Греции.

В английской армии основной стала каска, разработанная Дж. Броди, за свою характерную форму получившая прозвище «тазик для бритья». Особую популярность приобрел немецкий стальной шлем, известный как «Штальхельм». В ходе войны эти каски обзавелись еще и забралами — специальными стальными пластинами с прорезями для глаз. Эта деталь защищала лицо солдата и могла дополнительно присоединяться к каскам. Отметим, что без особых изменений все три типа касок — французская, английская и немецкая — использовались и во Второй мировой войне.

Броня, латы и доспехи — все это считалось давно устаревшим, но неожиданно Первая мировая война вернула их к жизни. Ренессанс защитного снаряжения по типу средневековых лат и кирас XVIII века был связан с появлением специальных отрядов пехоты, предназначенных для траншейной войны и штурма окопов противника. Именно таким штурмовикам и предназначались панцири.

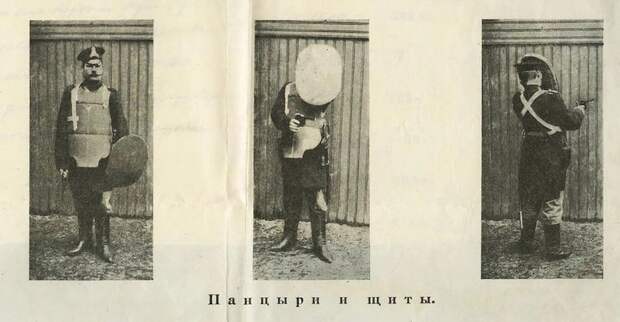

Бронезащитная экипировка российской полиции. Начало XX века. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Самой известной была немецкая траншейная броня grabenpanzer, или sappenpanzer. Ее основу составлял металлический нагрудник с дополнительной защитой плеч, а также несколько подвижных пластин, прикрывавших низ живота. Подобного типа траншейные доспехи использовались в итальянской армии. Немецкий и итальянский доспехи были составными, что было более удобным для передвижения, в то же время французский тип «окопной брони» представлял собой довольно длинный сплошной бронепанцирь, похожий на сильно вытянутую кирасу. Они были не особо удобны и во французской армии не прижились. Можно сказать, что траншейные панцири Первой мировой стали первым шагом к современному бронежилету.

Образцы новых защитных кирас появились и в России. Их разработчиком являлся подполковник А.А. Чемерзин, изготавливавший панцири из различных стальных сплавов собственной разработки. Панцири Чемерзина находились на снабжении московской полиции, а с началом войны некоторое их количество было отправлено в действующую армию. Но данное производство было полукустарным, а развернуть массовый выпуск своих кирас Чемерзин не смог, что и предопределило судьбу его изделий.

Панцирь — это хорошо, но основным средством защиты солдата в бою все-таки оставалась каска. Французские каски Адриана для русской армии закупались во Франции — царская промышленность оказалась неспособной освоить производство столь необходимого на фронте средства защиты. Небольшое количество подобных стальных шлемов было изготовлено в Гельсингфорсе (ныне — Хельсинки), они известны как каски Сольберга. До февраля 1917 года в Россию успели поставить около миллиона таких касок. В 1924 году «адрианку» приняли на вооружение Красной армии и официально сняли только в 1939-м, хотя в некоторых частях ее носили до 1942 года.

Продолжение следует...

Свежие комментарии