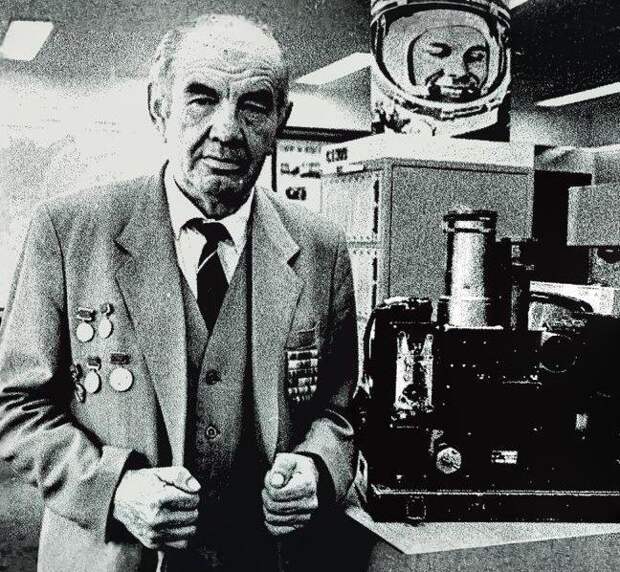

Фото: Федерация космонавтики России

12 апреля человечество отмечает Международный день полета человека в космос. Для нашей страны — это величайшая дата, день триумфа отечественной инженерно-конструкторской мысли, показавший всему миру передовой уровень науки и техники.

О том, как проходил полет Юрия Гагарина, сегодня достаточно хорошо известно. Многие видели кадры кинохроники, запечатлевшие первого космонавта планеты на борту космического корабля «Восток», и, скорее всего, даже не задумывались над тем, а как же, собственно, они появились. Ведь в то время массовое телевизионное вещание только начиналось, и обычный телевизор являлся чудом, о котором большинство людей и подумать не могли. И вдруг — телевизионные кадры с борта космического корабля, с околоземной орбиты. Символично, что человек, благодаря которому эти кадры стали возможны — Петр Федорович Брацлавец, — родился практически в День космонавтики, 11 апреля, и в этом году отмечается 100 лет со дня рождения ученого.

О том, как телевидение стало космическим и кому мы обязаны воплощением чуда в реальность — в нашем материале.

У истоков создания телевидения

Родиной телевидения вполне заслуженно считается наша страна. Разработки и исследования этой темы были начаты еще на рубеже XIX-XX веков, а в 1911 году русский профессор Б.Л. Розинг осуществил первую в мире телевизионную передачу.

Затем в череде войн и революций стране стало не до этого. Прошло достаточно много времени, и к работам по телевидению вновь вернулись. Это случилось уже в Советском Союзе, в конце 1920-х годов. Работы оказались удачными: с 1 октября 1931 года в Москве впервые в СССР начинаются регулярные передачи движущихся изображений по радио. Они были организованы Московским радиовещательным узлом. Мало кто знает, но уже в середине 1930-х годов в нашей стране был освоен выпуск первых советских телевизоров «Б-2». 1 мая 1932 года телезрителям Советского Союза впервые был показан фильм о военном параде и праздничной демонстрации, состоявшихся в этот день на Красной площади. Тогда же, в мае 1932 года, начались регулярные передачи телевидения с разложением изображения на 30 строк ленинградскими радиостанциями. Осенью 1934 года в СССР была проведена первая передача телевизионной программы со звуковым сопровождением, длившаяся 25 минут.

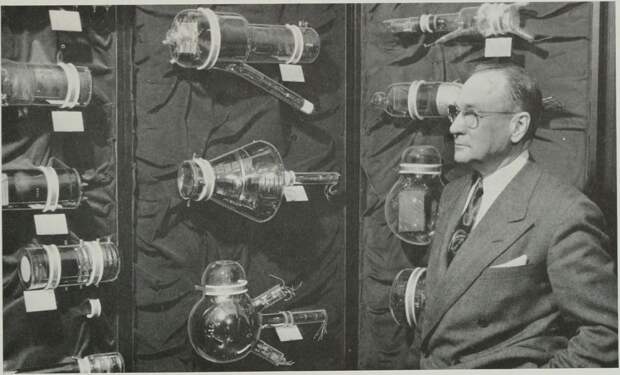

В.К. Зворыкин и его изобретения. Фото: wikimedia.org

Но это было так называемое «радиотелевидение», поскольку для передач использовался радиоканал. Изобретение Владимира Зворыкина, уроженца Российской империи и гражданина США, положило начало электронному телевидению, что оказалось намного более перспективным. Введение в эксплуатацию телевизионных центров с применением уже электронных систем началось в СССР в 1937 году, а уже через год начал вещание Ленинградский телецентр. 5 ноября 1938 года подключился к телевещанию Московский центр, расположенный на Шаболовке.

Развивалась и радиопромышленность: для просмотра передач использовался первый электронный приемник «ТК-1». Это был лицензионный вариант приемника американской фирмы RCA. А уже в 1940 году «ТК-1» был заменен отечественным телевизором «17ТН-1», выпускавшимся ленинградским заводом «Радист».

Дальнейшее развитие отечественного телевидения происходило после Великой Отечественной войны. Уже в 1946 году был налажен выпуск телевизоров под марками «Москвич» и «Ленинград». Однако нужно сказать, что это было еще малосерийное производство и количество выпущенных аппаратов было очень небольшим.

В 1949 году на Александровском радиозаводе началось производство первого массового телевизора «КВН-49», названного по первым буквам фамилий конструкторов — Кенигсон, Варшавский, Николаевский. Но несмотря на это в масштабах страны к концу 1950-х годов телевизор только-только начинал входить в обиход жителей крупных городов, а в большинстве деревень, поселков и отдаленных мест телевидение еще относилось к разряду чудес.

Фотопривет с обратной стороны Луны

Все началось с того, что в 1948 году в НИИ-380, ныне это Научно-исследовательский институт телевидения, входящий в состав холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, пришел работать молодой специалист Петр Федорович Брацлавец. И хотя ему тогда только исполнилось 23 года, за плечами была война, ранение, контузия и награды за участие в боевых действиях: медали «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией». Работая в НИИ, Петр Федорович заочно учился во Всесоюзном электротехническом институте, который успешно окончил в 1950 году.

Первоначально молодому инженеру поручили работы по созданию телевизионных систем для военной авиации. Но вскоре НИИ-380 активно включился в работу по созданию систем космической связи и различной специальной аппаратуры для советских космических аппаратов. В год полета первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), а это произошло в 1957 году, к космической теме приобщился и Петр Брацлавец.

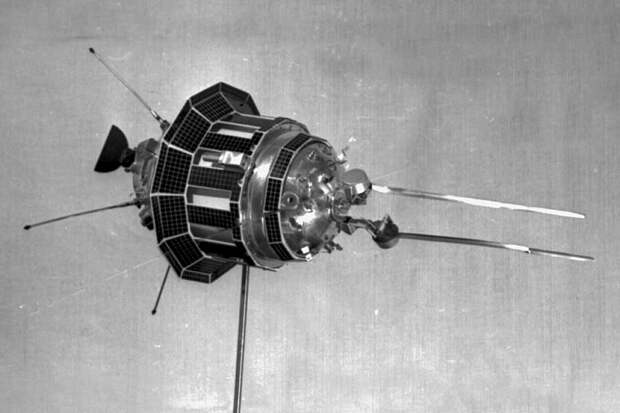

В тот год было принято решение о подготовке и проведении полета автоматической межпланетной станции «Луна-3» к Луне. Саму станцию разрабатывало ОКБ Семена Алексеевича Лавочкина, которое перевели с самолетной темы на ракетно-космическую. А НИИ-380 получил заказ на изготовление телевизионной аппаратуры, которая должна была передавать на Землю снимки лунной поверхности.

Макет советской автоматической межпланетной станции «Луна-3». Фото: Российский государственный архив научно-технической документации

На защите аванпроекта выяснилось, что предложенное техническое решение не гарантирует передачи сигнала на Землю — слишком велико было расстояние. Вот здесь Петр Федорович и высказал идею, которая определила само направление работ по космическому телевидению и его дальнейшую судьбу. Он предложил использовать систему малокадрового телевидения. Это была его гипотеза, предположение на грани интуиции, поскольку данная тема была еще не изучена.

Идею молодого инженера рассмотрели и именно Брацлавцу поручили работу над аппаратурой, получившей кодовое обозначение «Енисей». Комплекс был разработан в рекордно короткий срок — всего за два года и представлял собой фотоаппарат с двумя объективами, который проводил съемку с автоматическим изменением экспозиции. По окончании съемки пленка поступала в устройство автоматической обработки, где она проявлялась, фиксировалась и где происходила подготовка к передаче изображения на Землю.

Даже после успешных наземных испытаний «Енисея» многие не были уверены, что он хорошо отработает на Луне. По поводу установки аппаратуры на АМС «Луна-3» мнения разделились, решающее слово осталось за Сергеем Павловичем Королевым. Королев пообщался с Петром Федоровичем, подробно рассмотрел аппарат и принял решение о его установке на лунную станцию. Он поверил Брацлавцу и не ошибся. «Енисей» отработал на отлично, и на Земле была получена первая фотография обратной стороны Луны. За эту работу Брацлавец был удостоен в I960 году Ленинской премии.

Создание космовидения

Следующей работой Петра Брацлавца стал комплекс «Кречет». В Советском Союзе полным ходом шла работа по подготовке и проведению первого в мире пилотируемого космического полета. Именно для него создавался целый ряд специальных изделий, агрегатов и аппаратуры. Одним из них и был «Кречет». Он предназначался для передачи на Землю телевизионных изображений с борта пилотируемого космического корабля.

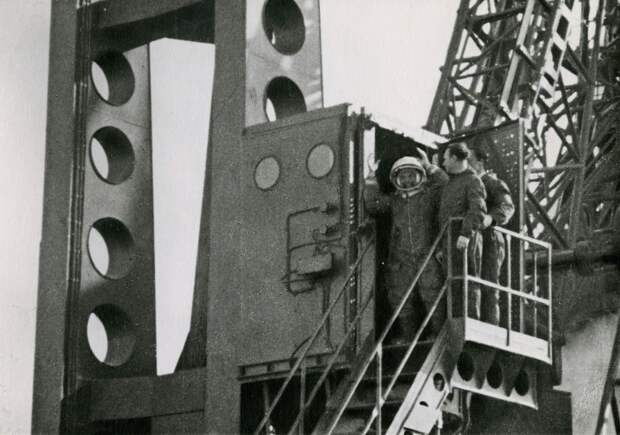

Кадры полета Юрия Гагарина, которые после 12 апреля 1961 года смогли увидеть люди всей планеты, передавались на Землю именно этой аппаратурой. С тех пор космовидение, а сам этот термин, кстати сказать, также был введен в оборот Петром Брацлавцем, стало непременной частью всех сеансов связи с космонавтами.

Фото: НИИ телевидения

На борту космического корабля «Восток» была установлена разработанная Брацлавцем телевизионная камера, которая передавала изображение первого космонавта планеты Земля с разверткой, равной ста строкам. Аппаратура «Кречет» впоследствии была усовершенствована, и совсем скоро ей на смену пришло вещательное телевидение, которым космонавты пользуются до сих пор.

После создания системы «Кречет» Петр Федорович выдвинул идею о размещении на борту спутников связи специальных телевизионных камер, которые могли бы снимать и транслировать на Землю изображение земной поверхности. В то время на околоземной орбите уже функционировали автоматические спутники связи типа «Молния-1», которые он и предложил оснастить специальной аппаратурой. Поначалу эта идея была встречена в штыки, поскольку создатели спутника связи очень опасались появления взаимопомех при одновременной работе ретрансляционной аппаратуры и телевизионных камер. Но Брацлавцу снова удалось доказать свою правоту и убедить в этом Королева.

Юрий Гагарин на площадке лифта-подъемника перед посадкой в «Восток», 12 апреля 1961 г. Фото: Российский государственный архив научно-технической документации

25 апреля 1966 года в космос стартовал очередной искусственный спутник Земли типа «Молния-1», на борту которого была установлена телевизионная аппаратура. Она сработала штатно, никаких помех аппаратуре связи не было, и впервые в мире на экранах появилось изображение нашей планеты целиком, и все смогли воочию убедиться, что Земля круглая.

Петр Федорович продолжал развивать свою идею космовидения дальше. Следующим этапом его работы стало создание телевизионной аппаратуры для метеорологических искусственных спутников Земли. Нужно отметить, что он стал первопроходцем в деле создания практической космической метеорологии. Информация, получаемая с ИСЗ о зарождении и развитии циклонов, перемещении атмосферных фронтов и связанных с ними многих опасных явлениях погоды, являлась особо ценной и позволяла прогнозировать погодные условия с большей точностью.

Космическое телевидение на страже мирного неба

Мировая геополитическая обстановка в 1960-70-е годы оставалась очень сложной. В то самое время основной для Советского Союза являлась угроза нанесения массированного ракетно-ядерного удара со стороны США. Поэтому в нашей стране одной из первоочередных являлась задача создания системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Над созданием этой системы работали лучшие ученые умы СССР.

До сих пор тема эта остается секретной, что в общем-то логично — опасность ракетно-ядерного нападения существует и в наши дни, а потому система предупреждения и сегодня остается на боевом дежурстве. Но некоторые крупицы информации нашему вниманию все-таки становятся доступными. И одна из них связана как раз с нашим героем — Петром Федоровичем Брацлавцем. Реализовав смелую и нетривиальную идею размещения телевизионных камер на метеорологических спутниках и спутниках-ретрансляторах, Брацлавец предложил размещать на высокоорбитальных аппаратах телевизионные камеры системы раннего предупреждения о запусках баллистических ракет.

Но перед тем как его предложение было принято, Петр Федорович выдержал острый диспут со скептиками, которые считали, что светочувствительности ТВ-камер не хватит для наблюдений с таких высот. Спорить можно было сколь угодно долго, но правильным ответом мог послужить только практический, натурный эксперимент.

Фото: РКК «Энергия» им. С.П. Королева

Трудностей было более чем достаточно. Запуск первого спутника со специальной аппаратурой на высокоэллиптическую орбиту положительного результата не принес. Аппарат не удалось стабилизировать, и его телекамеры не смогли зафиксировать контрольный пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Плесецка в сторону Камчатки. Петр Федорович сделал выводы и продолжил работу, несмотря на неудачу. И уже во время второго запуска идея Брацлавца обрела свое практическое подтверждение: на передаваемом на Землю изображении в реальном масштабе времени отчетливо был виден факел от работающего двигателя баллистической ракеты.

Система доказала свое право на жизнь и была принята для дальнейшей разработки и совершенствования. Естественно, все специалисты, так или иначе связанные с работами по стратегическим системам обеспечения безопасности страны, были засекречены. Не избежал этой участи и Петр Федорович. Известно, что оставшиеся годы он посвятил работе именно над системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Работа эта была не из легких: нервное напряжение, постоянные стрессы, которые возникали не только при решении технических проблем, а гораздо чаще при общении с начальством, когда приходилось отстаивать и доказывать свою точку зрения, привели к тому, что в 1978 году по состоянию здоровья Петру Федоровичу пришлось уйти с должности начальника 31-го отдела НИИТ. Одновременно с этим ему пришлось оставить и должность главного конструктора космических телевизионных систем. Но несмотря ни на что, до конца своих дней Петр Брацлавец продолжал работать в родном институте, которому посвятил пятьдесят лет своей жизни. 29 января 1999 года его не стало.

Петр Федорович Брацлавец — лауреат Ленинской премии 1960 года и Государственной премии СССР 1981 года. Автор трех книг и более пятидесяти научных статей, академик Международной академии космонавтики. Имел звания «Почетный радист» и «Почетный работник Министерства промышленности средств связи». Петр Федорович был награжден орденом Ленина, медалями Ю. Гагарина, С. Королева, М. Келдыша, М. Рязанского. В его честь отечественная Федерация космонавтики учредила знак «Основатель космического телевидения». 11 апреля 2025 года отмечается 100 лет со дня рождения ученого.

Свежие комментарии